「日本最古の神社」として知られる奈良県の大神神社は、訪れる人々を圧倒する神秘的な

魅力に満ちています。

ここでは、日本の文化と信仰が融合した深い歴史を感じながら、

スピリチュアルな旅を楽しむことができます。

特に注目すべきは「酒の神様」が祀られている点。

日本酒発祥の地ともいわれ、神聖な酒造りの伝統が今なお息づいています。

壮大な三輪山を背景に広がるこの神社で、自然と調和した静寂と荘厳さを体験してみませんか?

1.ツアー概要

本日のツアー行程です。

- 9:00 JR奈良駅集合出発

JR万葉まほろば線三輪駅へ - 10:00 大神神社到着

- 12:00 ランチ

三輪そうめん - 13:00 駅へ向かいながら商店街を歩きましょう♪

- 14:00 JR奈良駅で終了

お疲れ様でした! ※天候や交通事情により予定が変更する場合もあります

大神神社

大神神社について

大神神社は、「三輪さん」の愛称で人々に親しまれ、多くの方に信仰されている、最強の

パワースポットです。

日本最古の神社と言われています。

ご祭神・・大物主大神(おおものぬしのおおかみ)

配祀・・・大己貴神(おおなむちのみ) 少彦明神(すくなひこなのかみ)

大物主大神が国造りのために、自身の御魂を永遠に三輪山に鎮められたことが始まりです。三輪山そのものがご神体のため、本殿はありません。

大物主大神に捧げる御酒を造るために崇神天皇が命じ、一夜のうちに美酒が完成したと言われています。

12月の卯の日に酒を酌み交わしながら祭りの宴を楽しんだとのこと。

それ以来卯の日に祭りが行われてきました。

大神が兎を助けたという昔話も卯の日にちなんだお話だそうです。兎の像をなでると体の痛いところを直してくれ、運気もアップするいうことです。

このお話から、三輪山は酒の神様と言われています。

11月14日は全国から蔵元が集まり、醸造祈願祭が行われます。11月14日の前日に青々としたものに取り換えられます。祈願祭の後には全国の酒造にに杉玉が配られます。

大神神社のご神木は杉。

杉の枝を酒屋の看板とする風習が生まれ、軒先に杉玉をつるすようになりました。

杉玉は「新酒が出来ました」の合図です。

新酒が出来た頃に「青々とした杉玉」が吊るされ、一年かけて徐々に茶色になっていきます。

それが酒の熟成具合といわれています。

大神の化身は蛇なのですね。

大物主大神は妻に「姫の櫛を入れた箱の中にいるが、箱を開けても決して驚いてはならぬ」と念を押しました。

箱を開けると少蛇が入っており、驚きのあまり姫は悲鳴をあげてしまいます。

怒った大神は二度と会えないと三輪山に帰ってしまいました。

このような悲しいお話が「日本書紀」に記されています。

大神神社では蛇は福徳をもたらすとして崇められています。

あちらこちらで好物の卵とお酒が御供えされています。

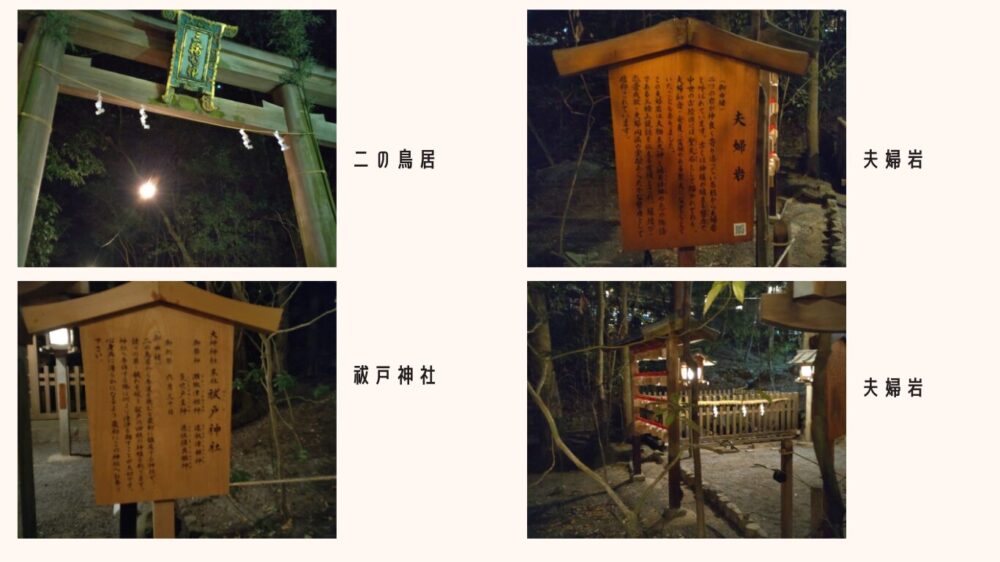

夫婦岩

二の鳥居をくぐり、参道を歩くとまず祓戸(はらえど)神社があります。心と体を祓い清めてくださる祓戸の神様が祀られています。神社参拝の前にまずここをお参りをしましょう。

祓戸神社の先に夫婦岩があります。

二つの岩が仲良く寄り添っている姿から夫婦岩と呼ばれ、縁結び・夫婦円満のご利益があります。

古代の人々は自然のあらゆるところに神様がおられると感じ、特に山の中の磐(いわ)や大木や滝などに神が降臨して鎮まると考えました。

寄り添う岩には大物主大神と人間の女性の恋物語があり、

「運命の赤い糸のゆかりの地」としても知られています。

「古事記」によると、大物主大神と恋に落ちたのは、人間の女性・活玉依姫(いくたまよりひめ)。

相手の素性を探るため、両親から着物に糸を取り付けておくように言われ、

その糸をたどったところ三輪山に行き着き、

相手が神様だったことに気づいたという話が残されています。

夫婦岩をデザインした「えんむすび守」もあるんですよ。

狭井(さい)神社

三輪の神様の荒魂(あらみたま)を祀る神社。

病気平癒の神として信仰されています。

三輪山を水源とする湧き水の「薬井戸」がある社寺として有名です。

この水は「くすり水」として万病に効く神水といわれ、多くの人が水を汲みに訪れます。

四月十八日に営まれる鎮花祭は、「薬まつり」ともいい、その起源は崇神天皇のとき、全国に疫病が流行した時、祭神の大物主神を祀ったところ、疫病が止んだことにあるといわれています。

神体山登山口

ご神体の三輪山は、特別に登拝が許可され、狭井神社で申し込みをすることができます。三輪山の登拝に関する入山心得がありますので、約束事を守って敬虔な心で入山しましょう。

・たすきを首からかける

・撮影禁止

・水分補給以外の飲食禁止

・下山は午後3時までに完了する

(受付は9~12時まで 登拝料300円)

・その他、入山が禁止されている日があります。

三輪山の勾配は467メートルですが、勾配がきつく、装備や体調管理には気をつけるようにしましょう。

大美和の杜展望台

大神神社の境内にある展望台です。東に神体山である三輪山、西は大和盆地が一望できます。大和三山、二上山、葛城山、金剛山、多武峰(とうのみね)が見られます。

久延彦(くえひこ)神社

久延毘古命は「古事記」に世の中のことをことごとく知っている知恵の神様と記されています。

一般には「くえひこさん」として親しまれている神様ですが、正体は案山子(かかし)なのです。

ずっと立ちながら常に世の中を見渡しているのですね。

受験合格や学業向上を願って、訪れる人が多く、たくさんの絵馬がかかっています。

今西酒造

創業1660年の今西酒造さんは大神神社への参道にあります。

三諸杉は創業当時からある銘柄で長年愛されています。JR三輪駅の駅前に「Cafe 三輪座」があり、試飲ができます。

「清く、正しい、酒造り」を醸造哲学とされ、洗米も一気にせずに小分けをして洗い、仕込みも機械を使わず手運びをするという「正しさ」、そして徹底した品質重視の酒造りが行われています。

仕込み水は三輪山の伏流水。水質は軟水でやわらかい口当たりです。お米は奈良県唯一の酒造好適米「露葉風(つゆはかぜ)」が使われています。

2.ランチ場所紹介

参道を歩きながらランチとカフェに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

三輪そうめん流し

ランチは「三輪そうめん流し」さんで、テーブル席で流しそうめんが楽しめます。

流しそうめんの期間はゴールデンウィークから9月下旬まで。人気店で早めのランチがおすすめです。

そうめんの誕生は今から約1200年前のこと。

そうめんの生みの親は大神神社の初代宮司・オオタタネコの子孫大神朝臣狭井久佐(おおみわのあそんさいくさ)の次男、穀主(たねぬし)。

飢饉と疫病に苦しむ民を救済したいという思いから祈願をすると、巻向川と初瀬川に挟まれた肥沃な三輪の地が小麦に適していると知りました。

種をまき、水車を利用してひいた小麦粉を原料として作られた保存食がそうめんです。

平安時代までは庶民の口に入ることはなかったそうですが、鎌倉時代に中国から製粉技術がもたらされ、江戸時代中期には今と変わらない製法が確立しました。

約19センチにそうめんを切りそろえるようになったのもこの頃。

それまでは2メートル近くの長さだったようです。

みむろ最中

白玉屋榮壽さんの名物みむろ(最中)は本店の茶寮で抹茶と一緒に楽しむことができます。

大神神社のご神体は三輪山ですが、御諸山(みもろやま)とも言われ、「みむろ」の名前もそれに因んだということです。

ミワコロッケ

末広精肉店さんのコロッケはJR三輪駅を降りるとすぐ見つけることができます。

温かいコロッケはお店の前を通ると食べたくなってしまいます。

大人気店で、お正月のお参りの帰りに買い求める長い行列ができています。

まとめ

日本最古の神社と言われる大神神社の旅はいかがでしたでしょうか。

神社を訪ねるとエネルギ―を感じることでしょう。

コメント